Qualche giorno fa, il 17 gennaio, è stato il giorno di Sant’Antonio Abate. Forse per molti la ricorrenza è passata inosservata, perché quella che un tempo era una data importante per le culture popolari (quella romagnola compresa), densa di implicazioni e di riti, oggi non lo è più anche a causa di forti mutamenti che hanno ridimensionato il peso quantitativo e culturale delle comunità rurali di contadini e allevatori e la capacità di permanenza di certi bagagli tradizionali. Ci sono località romagnole in cui, in ogni caso, le celebrazioni più popolari di questa ricorrenza hanno visto, negli ultimi anni, una qualche ripresa, con tanto di benedizione degli animali, più che altro da compagnia, in virtù di nuovi stili di vita e di nuove sensibilità. In altre, poi, tali tradizioni (comprensive anche della «lotteria del maialino» e di un «pranzo dei priori») non sono mai cessate: è il caso della parrocchia di Baffadi, a pochi chilometri da Casola Valsenio, dove si festeggia nella prima domenica che segue il 17 gennaio (ogni parrocchia di quella località, in date diverse, dedica una domenica al Santo).

Nel 1648 un gesuita, Teofilo Raynaud, si chiedeva: «Che rapporto può avere con la devozione del Santo l’allevamento di un animale che nulla ha a che vedere con lui?». A questa domanda si è spesso risposto in modo univoco: cioè che il maiale sarebbe stato legato alla figura del santo nei secoli XI-XII, per motivi inerenti all’uso terapeutico del suo grasso da parte dei frati Antoniani per la cura dell’ignes sacer, il cosiddetto «fuoco di Sant’Antonio». Una risposta che potrebbe spiegare, al massimo, perché sia stato proprio Sant’Antonio ad essere scelto per il ruolo di trovarsi ad «affiancare» il maiale, animale che da tempo immemorabile aveva rappresentato una teofania, un tramite rituale e sacrificale in forme di culto arcaiche proprie di società di cacciatori prima, di allevatori poi, e infine di agricoltori-allevatori; e questo proprio per cristianizzare le reliquie e le implicazioni di quel culto.

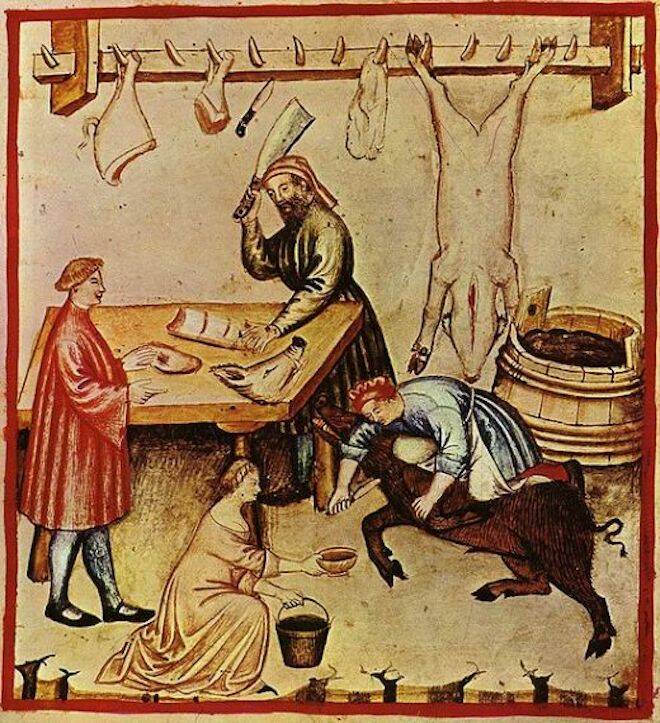

Ma c’è una spiegazione più convincente: se sono affidabili la ricostruzioni storiche della vita di Sant’Antonio, che vogliono che egli sia morto il 17 gennaio (dell’anno 357), e quindi celebrato in quella data del calendario, la sua festa si sarebbe trovata a coincidere con il periodo privilegiato (per motivi climatici e non solo) per l’uccisione e macellazione dei maiali, evento determinante per l’economia e l’alimentazione, nonché inserito in forme preesistenti di religiosità e di ritualità che onoravano un nume che possiamo chiamare Signore degli Animali, di cui nel tempo Sant’Antonio assorbì certe caratteristiche.

Dunque, nella figura di Sant’Antonio – anzi, nella sua frequente rappresentazione in conflitto col demonio, e forse pure nella sua raffigurazione costante assieme al maiale – sarebbe avvenuta una scomposizione tra il positivo e il negativo sia del Signore degli animali, sia delle forze tellurico-ctonie che lo affiancano e pian piano lo sostituiscono nella religiosità degli agricoltori-allevatori. Così egli è visto da una parte come il dispensatore di ogni tipo di ricchezza rurale (nella sua ricorrenza in varie parti d’Italia si accendevano fuochi di propiziazione per i raccolti); dall’altra come l’eremita sempre tentato dal demonio e come santo «implacabile» verso chi gli manca di rispetto.

Sant’Antonio tentato dai demoni

A risolvere in parte questa ambiguità intervengono (come accadeva per il Signore degli animali dei cacciatori, per il nume dei popoli allevatori, per i Defunti nel caso degli agricoltori) il rito, la devozione, l’offerta primiziale, che mediano i rapporti e scongiurano il pericolo. Non a caso, nella tradizione italiana, chi ha avuto da Sant’Antonio attenzioni non benevole (severe punizioni con il fuoco, malattie, perdita dei beni, persino la morte) è chi non ne ha rispettata la figura o non ha ottemperato alle forme devozionali del suo culto (offerte, rispetto degli animali nel giorno della sua festa, ecc.).

Dagli statuti delle città e delle comunità sappiamo che nel Medioevo (e oltre) era usuale proibire che i maiali vagassero per le strade, per motivi igienici e per evitare danni alle persone e alle cose. Solo certi maiali privilegiati, riconoscibili perché portavano una campanella al collo, avevano il diritto di circolare liberamente; non solo, ma erano ben trattati, nutriti e anche festeggiati da tutti, perché si credeva che favorissero il benessere generale. Erano i cosiddetti «porci di Sant’Antonio».

Si è ritenuto che l’uso del porco di Sant’Antonio sia nato in seguito alla costituzione dell’ordine monastico degli Antoniani (sec. XII), che del maiale si servivano per ricavarne sostanze da impiegare ad uso terapeutico per la cura dell’ignes sacer. Questo avrebbe valso loro il diritto di allevare a spese della comunità bestie circolanti liberamente. In realtà, probabilmente, in quel periodo venne solo dedicata al santo, e messa sotto la giurisdizione degli Antoniani, un’usanza risalente a un passato remoto e della quale si trovano riscontri e spiegazioni in etnografia. Possono essere testimonianza di ciò le segnalazioni relative alla presenza di porci di Sant’Antonio in zone in cui non esistevano conventi dell’Ordine antoniano, e il fatto che troviamo, dal Medioevo alla prima Età moderna, molti provvedimenti laici ed ecclesiastici che assicuravano ai frati Antoniani il «diritto di requisizione», nelle città e nelle campagne, di «porci della comunità» vaganti con la campanella, che non appartenevano a loro.

Comune a tutta l’Europa era la data, perlomeno simbolica, dell’uccisione di questi maiali: il 17 gennaio, giorno ritenuto indicato per uccidere non solo il «maiale della comunità» ma quegli animali in genere. Queste forme tradizionali sono probabilmente i segni residui di un arcaico complesso cultuale che prevedeva annualmente, in gennaio, l’uccisione rituale di un maiale allevato dalla comunità e che, per estensione, privilegiava lo stesso momento anche per la mattanza domestica. Data che potrebbe essere stata scelta in virtù della sua dedica a Sant’Antonio Abate nel calendario liturgico. Si assiste poi, nel tempo, a un ribaltamento del dettame (meccanismo tutt’altro che raro in etnografia): proprio in virtù della sacralità del giorno 17 gennaio, si diffonde il divieto tradizionale di uccidere i maiali in quel giorno. Questa contraddizione fu viva nel folklore italiano fino a tempi recenti.

In ogni caso la data restò importante, confermandosi in un senso o nell’altro densa di significati. Siamo di fronte alla sopravvivenza di un’usanza tipica delle società di allevatori, che implicava la continuazione di forme religiose della civiltà della caccia: se però per i popoli cacciatori il rito (di ringraziamento, offertorio ecc.) era implicito e necessario per ogni uccisione, gli allevatori sceglievano alcuni animali da consacrare alla divinità e da sacrificare in una data fissa, che perciò divenne «sacra» e da molti, in virtù di una evoluzione della sensibilità cristiana, ritenuta non adatta a una incombenza sacrificale di carattere paganeggiante. Qual è comunque il significato di questo rito periodico? Gli studi etnografici hanno visto il succedersi di varie interpretazioni, ma si può condividere soprattutto quella di Vittorio Lanternari, che scrive:

«La tendenza a dare veste e funzione di rito all’atto di uccidere sta in diretto rapporto con tale fondamentale carattere del lavoro di allevamento. È il modo, codesto, di togliere all’atto violento la sua realtà profana, economica: è il modo garantito e sicuro per sottrargli la sua natura sacrilega. L’eccidio, commesso in realtà in ottemperanza ad ineliminabili esigenze biologiche, contro animali il cui virtuale uccisore è legato da vincoli morali affettivi, non solo si spoglia, in virtù della funzione rituale, della propria natura sacrilega, ma anzi si fa in ciò stesso azione sacra» (V. Lanternari, La grande festa. Vita rituale e sistemi di produzione nelle società tradizionali, Bari 1976, p. 441).

Così, mentre i popoli cacciatori eseguivano riti occasionali, per le civiltà di allevatori vigeva il sistema rituale di una offerta primiziale annuale, tesa a «legittimare» le altre uccisioni e il consumo della carne degli animali allevati. In questa ottica, la festa incentrata sul rito assumeva in qualche modo anche le caratteristiche di un capodanno, o perlomeno del momento in cui avveniva il raccolto dell’allevatore o pastore e ripartiva, magari con le nascite o con nuove acquisizioni, il ciclo produttivo, che nel contempo andava propiziato. Ma com’era celebrata la ricorrenza di Sant’Antonio Abate nella Romagna del passato? Lo vedremo nella prossima puntata.